工字厅始建于1707年,以它为主体的清代皇室园林即是清华园。建校初期,工字厅各院房屋除行政办公场所以外,多是教师住宅,因而有着浓郁的文化气息。

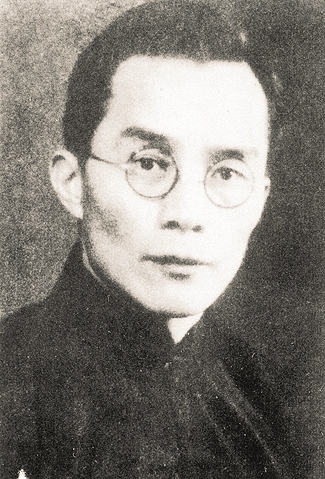

刚到清华的梅贻琦教数学、物理,住在工字厅西偏院,每当深夜,透过灯光,人们总能看到他埋头备课的身影。

1926年春,梅贻琦成为教授会推举的首位教务长。由此,他的办学理念和才能开始显现。他着手改组和调整大学部,把“两科(普通和专门)制”改为学系制,设17个学系;制定新《组织大纲》,为民主治校奠定了制度基础,使清华真正成为一所正规的、有特点的大学的雏型。他使同仁觉得学校是大家的,谁都有份儿。他要求学生具有自然、社会与人文等多方面广泛而综合的知识,而“不贵乎有专技之长”。他重视体育,认为“须知体育之目标,……还有发展全人格的一个目标。”“要借此养成团体合作的精神。”

1931年,梅贻琦出任校长后住进甲所。梅贻琦一生清廉,自住进甲所就放弃校长在生活中的特权,庚款基金雄厚但他不苟分文,他说:“清华有点儿钱,要撙节着用在图书、仪器、请教授上。”“清华向来有一种俭朴好学的风气,我希望今后仍然保持着。”

梅贻琦性深沉,寡言笑,言时不乏幽默。此前清华易校长风波迭起,而此后无论矛盾发展得多么尖锐,总没有人反对过他。甚至有人提出反对某某某时,还不忘加上一句“拥护梅校长”。他调侃地说:“大家倒这个,倒那个,就没有人愿意倒霉(梅)。”他寡言不寡断,坚韧力量来自他“沉默的责任感”。在国势阽危学潮澎湃时刻,每遇难题总能“一言解纷”(李济语)。

1936年2月29日晨,警察逮捕了3名清华进步学生,被愤怒的学生夺回。当晚清华园被围,叶企孙、陈岱孙、冯友兰、顾毓琇等多位院长和教授在梅家商讨对策。他只是抽烟,一言不发。冯友兰问:“梅先生,你的意见是什么!现在该怎么办?”他说:“我正在想。”金岳霖问:“你可以不可以一面想,一面发出想的声音来?”他幽默地回答:“要是发出声音来,我也许就想得更慢了!”其实,在得到国民党当局的逮捕名单后,他早已通知名单上的学生设法躲避,许多人得以在叶公超、冯友兰、朱自清等教授家中躲藏。在后来多次学潮中,他千方百计地保护学生,如吴晗因他的保护得以逃脱围捕。就是他这样凭借“骆驼之精神”(蒋梦麟语),使得清华乃至后来的西南联大在逆境中前行。

基于梅贻琦“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”的办学理念,校园内汇聚着各家各派的学术思想。30年代近百位教授就聘于清华,尽是学界知名学者,而外籍学者的到来,更是促进了与国外的学术交流和沟通。此时“清华的进步真是一日千里,对于融合中西新旧一方面,也特别成功。这就成了清华的学术传统。” (丰捷)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇