●的确存在美的欣赏的普遍模式,不同文化中的人们有一些共同的审美偏爱。

●所有人都喜欢美的事物,对美的欣赏是普遍的。当然,这并不意味着所有人心目中的美的事物都是同样的。

对于是否存在美的体验的普遍形式的问题,我的回答是肯定的。美在所有文化中都得到重视,所有人都喜欢美的事物,对美的欣赏是普遍的。当然,这并不意味着所有人心目中的美的事物都是同样的。在不同的文化中,被认为是美的事物可能非常不同。这会让人认为美在根本上是一种文化构造,尽管爱美之心人皆有之,但是对美的具体判断完全是个别文化之内的事务。

但是,事实并非如此。与之相反,的确存在美的欣赏的普遍模式,不同文化中的人们有一些共同的审美偏爱。我可以列举美的欣赏的普遍性的三种类型。

第一种类型与风景和人体有关。上世纪90年代研究者们发现,所有人都喜欢草原景观,无论人们是否栖息在草原上因而熟悉这种景观,也无论人们是否在旅行中见过这种景观。这种景观偏好的一致性,超越了文化差异和特定的阶层差异。这并不是说,其他类型的风景就不会在审美上受人重视。这只是说,对其他类型的风景的欣赏不是普遍的,它们在不同文化之间有所变化,在同一种文化之内的不同阶层和不同个体之间也有所不同。就人体来说,身材匀称、面容姣好通常会被认为是美的。此外,光洁的肌肤、浓密而有光泽的头发也被普遍地认为是美的。

我们应该从这两种事实中获得一种警醒,去反对文化差异是根深蒂固的主张,这种主张会许可一种愉快的文化相对主义和反普遍主义。同时,我们应该去检查每个案例,看看那些明显的差异背后是否潜伏一种普遍的模型。

第二种类型是对惊人的美的艺术作品的欣赏。这种欣赏的普遍性的类型不再限于很小的范围,它与非凡的文化产品有关,与艺术作品有关。比如,我们可以设想一下《泰姬陵》、《蒙娜丽莎》或者贝多芬的《第九交响曲》。这些作品也能获得普遍的欣赏,它们让不管具有何种文化背景的人们都为之着迷。显然,这种类型的范围就不再局限于风景和人体之中了,它可以包括奇特的东西、日常生活中的东西以及抽象的结构。就第二种类型来说,审美评价的领域可以向所有种类的对象开放。

这就触及一个重要的问题:在文化上如此特殊的事物如何能够具有普遍的吸引力呢?显然,它涉及我们的经验的底层,它位于比我们的文化烙印更深的地方,因此具有更大的普遍性,可以允许一种跨文化的理解。人的构造似乎至少呈现出两个层面:一方面是主楼层,这是我们通常容易注意到的层面,它是由某种特殊文化的印记决定的,我们通常在这种特殊文化中成长,并对它产生某种归属感;另一方面是通常为我们所忽视的基础地带,它位于前一个层面之下,支持它而无需被它所决定。与那种文化上特殊的主楼层相对,这种根深的基础层面是普遍的。

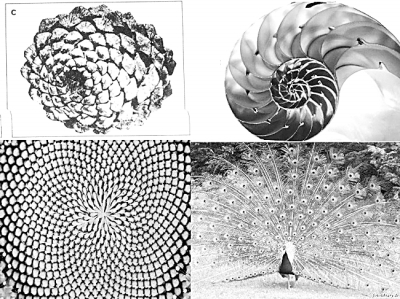

第三种类型是对整体自相似形式的欣赏。在轴向对称中,我们可以发现典型的自相似性;在黄金分割比中,我们能发现典型的整体自相似性,因为在黄金分割比中,自相似性不仅存在于部分与部分之间,而且存在于部分与整体之间。部分与整体之间的协调关系,对于我们对美的欣赏是决定性的,因此所有人都喜欢具有黄金分割比的形式。

在自然界中,整体自相似的形式非常丰富。比如,在葵花籽的排列中,在孔雀开屏中的眼睛的排列中,在海螺壳的构造中,我们都可以看到这种整体自相似性。对整体自相似形式的欣赏的普遍性,介于对某种风景和人体的偏好与对惊人之美的着迷之间。所有整体自相似性,都基于自组织的原理之上。这种自组织原理是普遍的作用原理,通过它自然展示出有序的结构,从星系到生物体到文化形态,莫不如此。

当我们将人体或者风景作为美来感受的时候,这种感知依赖某种神经模式的高度局部化的激活。相反,当我们将自相似形式作为美来感受的时候,相邻皮质区的共振产生更加深远的皮质激活。最后,对那些伟大的、惊人的美的经验,依赖我们整个审美和认识构造的整体激活。这三种类型都意味着美实际上就是大脑愉快。不过,这种愉快在结构上和强度上都有显著的不同:当一种生物程序被激活时,它们是局部的;当我们的认识程序被激活时,它们是并行的;在不可抗拒的美的情形中,它们是整全的。不仅神经刺激的范围有所不同,而且经验的质量也有显著的差异。在局部刺激中,我们经验到吸引力;在并行刺激中,我们经验到意味深长的愉快;在整全刺激中,我们经验到惊人的美。

对人体和风景的偏好之所以是普遍的,因为它们都起源于选择效应,这种效应对智人的基因组产生影响,它们先于任何文化区分,这就是它们一直传到我们这里,在今天仍然保持普遍性的原因。这种类型的美是在人类原始文化时期确立起来的,这个时期持续了差不多250万年之久,差不多在距今4万年的时候结束。这种类型的美是人类特有的,它明显朝生殖和生态方向发展,因此,在美学范围中,我们也可以说它是善的体现。

对于显示自组织的自相似形式的审美偏爱,也是在系统发生过程中发展和选择出来的。它在今天的普遍性,来源于相应基因结构的永久性。不过,这种类型的美,还有一个比人类更早的来源,它是在动物的认识发展过程中发展起来的,在这个过程中动物发展出了脊神经系统和脑。达尔文将这个过程与动物王国中的美的感知的起源联系起来,它远在人类出现之前。这种类型的美的作用存在于认识领域。在美学领域中,我们可以说它是真的体现。

最后,我们在对伟大的美的着迷上体现出来的普遍性,很可能是由这种事实引起的:这种狂热扎根于皮质的构造之中。由于这种构造在智人的所有成员中都是完全一样的,不管我们具有怎样的文化背景,我们都具备感知这种美的能力,因此这种类型的审美感知也是普遍的。这种类型极有可能是在人类文化时期才开始发展起来的,也就是在最近4万年中发展起来的,它在这三种类型中最为晚近。不过,与另外两种类型的美相比,我不认为对伟大的美的迷恋具有某种特别的目的。在这个较晚的情形中,它也是大脑在进行自我庆祝,一种内在的自得其乐。伟大的美,独立于任何生物的或者认识的利益,释放出无目的的神经烟火。就这种意义上来说,只有在这种类型的美中,我们才真正地进入了纯粹的美的领域,这是一个为美而美的领域。因此,在美学领域中,这种美是美本身的体现。

(作者单位:德国耶拿大学哲学系。原文发表于《国际美学年刊》第12卷,彭锋编译)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇